- パチセブントップ

- コミュニティ

- パチ7自由帳トップ|ブログコミュニティ

- コラム(ブログ)詳細

パチンコは「現代の大衆娯楽」になれるのか(前編)

パチンコは「現代の大衆娯楽」になれるのか(前編)

-

アリオリ侍:Reさん

がんばった - 投稿日:2024/09/12 22:16

【はじめに】

「パチンコは、大衆娯楽」。

そう表現され、もてはやされた時代は確かにありました。

しかし現在のパチンコは、大衆娯楽であるといえるのでしょうか。

いえないのだとしたら、現在のパチンコはどのような存在なのでしょうか。

大衆娯楽といえるようになるにはどうしたらいいのでしょうか。

このテキストでは、パチンコは「現代の大衆娯楽」になれるのかをテーマに論じます。

【大衆娯楽とは】

この業界にいらっしゃる方であれば、「大衆娯楽」という言葉に馴染みを覚える方も多いのではないでしょうか。

では「大衆娯楽」とはどういう意味か、パッとあたまの中に思い浮かべてみてください。

もしも回答に自信がなければ、ためしに大衆娯楽という言葉をお手元の国語辞書で引いてみてください。

しかしおそらく、その辞書に掲載されていないはずです。

なぜなら「大衆娯楽」という言葉は、社会の中でそれほど常用されていないからです。

Googleで「大衆娯楽」と検索すると、私が一番に表示されるのは「コトバンク」というサイトでした。

そのサイトが掲載している「大衆娯楽」についての意味・解説を引用します。

ーーー

大衆娯楽

たいしゅうごらく

popular amusement

大衆社会的状況のなかでマス・コミュニケーションや他のメディアを介して、商業主義的な営利によって、多数の支持者を獲得することを目的とするような娯楽。

(引用:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E8%A1%86%E5%A8%AF%E6%A5%BD-91277#:~:text=%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%94%E3%82%89%E3%81%8F-,popular%20amusement,%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E5%A8%AF%E6%A5%BD%E3%80%82)

ーーー

ひと目で意味を理解できましたでしょうか?

まるで外国語を直訳したような、事務的で分かりにくい文章です。

出典元であるブリタニカ国際大百科事典は、1970年代から2000年代初頭まで出版されていた、全30巻弱におよぶ百科事典です。現在はデジタル版のみが提供されており、多様な辞書から一括検索できるサイト「コトバンク」にも収録されているという訳です。

つまり、それほど大規模な百科事典でなければ、大衆娯楽という言葉は掲載されていないのです。

それでは、百科事典・ブリタニカの解説する「大衆娯楽」の意味を読み解いてみましょう。

まずは、分かりやすい後段からみていきましょう。

ーーー

商業主義的な営利によって、多数の支持者を獲得することを目的とするような娯楽。

ーーー

この文章を私の見解で要約してみると、

【大衆娯楽とは『メジャージャンルを目指す、商売として成り立つ娯楽』である】

というように解釈しました。

あるマーケティングの参考書によると、商売というのは「浅く広い」もしくは「深く狭い」ジャンルでなくては参入しづらいそうです。

この場合の「広い」「狭い」とは、ターゲット層となる人口の多さのことです。「浅く」「深く」とは、ターゲット層のそのジャンルに対する消費量や、熱量の高さを指します。ゲーム市場でいえば、前者がライト層の多いSwitch、後者がマニアユーザーの多いPlayStationによく例えられます。

「多数の支持者を獲得」とは、つまりターゲットとなる層が広い事を示しています。そして「商業主義的な営利」、つまり商売として成立するレベルの消費量(=深さ)も兼ね揃えているということです。

それがこの後段の意味するところだと私は解釈し、要約では『メジャージャンルを目指す』『商売として成り立つ』と表現しました。

では、前段をみていきましょう。

ーーー

大衆社会的状況のなかでマス・コミュニケーションや他のメディアを介して、

ーーー

「大衆社会」とは、封建的な時代を経て、資本主義の発達とともに市民=大衆が様々な権利を獲得していった結果、大衆が社会の構築に大きな役割を果たしているような社会の事です。日本史でいえば明治時代以降、つまり「近代」にあてはまります。

「マス・コミュニケーション」とは、マスコミのことです。つまり、テレビやラジオ、新聞、雑誌、インターネットメディアなど、不特定多数の人に情報を届ける媒体です。

以上をふまえて、後段とあわせて要約してみます。

ーーー

大衆娯楽とは『近代以降、情報共有網を利用してメジャージャンルを目指す、商売として成り立つ娯楽』である。

ーーー

こうして要約をしてみても、良くわからないという方も多いと思います。それもそのはずで、このブリタニカの解説は、一般的な大衆娯楽の意味とはズレがあります。例えば近代以前に大衆娯楽がなかったかといえば、江戸時代では歌舞伎や相撲、浮世絵など、多数の市民が楽しんだ娯楽は存在しました。

また、大衆娯楽の成立にメディアの介入が必須条件だというのも疑問です。

こういった疑問符のあるものをご紹介したのには、理由があります。

それは、このブリタニカの解説には『大衆娯楽とは、仕掛けるものだ』という意思を含んでいると感じ取ったからです。

大衆娯楽は自然発生的に生まれるのではなく、メディア等の宣伝手段を駆使して生まれるもの。

しかもそれが経済的な利益循環を生むため、多数の人を呼び寄せる。

つまり『誰かが仕掛けなくては、大衆娯楽は生まれない』ということです。

広義の大衆娯楽としては間違った解釈かもしれませんが、狭義としては非常に面白い視点です。

少なくとも、ブリタニカというある程度の権威を持った百科事典に掲載されているのですから、「大衆娯楽」という言葉は、そのような解釈も可能なのでしょう。

【大衆とは、娯楽とは】

では、広義の「大衆娯楽」の意味とはなんでしょうか。

一般的に意味が確立しているとは言えない言葉ですので、ここでは因数分解したものを広義の大衆娯楽としたいと思います。

「大衆」と「娯楽」をそれぞれ辞書で引くと、およそこのような意味で表現されています。

ーーー

大衆…多くの人々。特に低所得〜中間層。

娯楽…人間の心を楽しませ、慰めるもの。

ーーー

もう少しそれぞれの言葉を深堀りしていきます。

「大衆」に含まれるのは、どういう立場の人達でしょうか。

大辞林(第四版)によると『労働者・農民などの勤労者階級』とあります。

勤労者階級とは、つまるところ「労働でお金を稼がなくてはいけない人」です。

そして勤労者階級の対義語は、資本家です。

階級闘争的なとらえ方のように思うかもしれませんが、最近よく聞く「FIRE(Financial Independence, Retire Early)」とは、資産運用によって労働から解放されることであり、要するに「資本家になること」と同義です。

資本主義社会において、労働によって得られる対価には法則と限界があります。しかし、株や土地等の資産を運用すればその壁を突破できる可能性があり、働かずに稼ぐことが可能となります。

働かなくては生きられない人と、働かなくても生きていける人。もしもそれぞれを言葉でカテゴライズするとしたら、「勤労者階級」と「資本家」になるという事です。

つまり大衆娯楽の「大衆」とは、「働かなくては生きられない人たち」とも言い換えられます。

次に、「娯楽」について考えていきます。

娯楽とは「人間の心を楽しませ、慰めるもの」であると説明しました。

日本大百科全書(ニッポニカ)に、以下の様な記述があります。

ーーー

娯楽は、睡眠・食事・その他の生理的必需行動や労働・学業などの義務的行動の対極にあって、余暇時間のなかで行われることが多い

(引用:

https://kotobank.jp/word/%E5%A8%AF%E6%A5%BD-505130#:~:text=%E5%A8%AF%E6%A5%BD%E3%81%94%E3%82%89%E3%81%8F-,entertainment,%E3%81%A8%E8%BF%91%E3%81%84%E6%A6%82%E5%BF%B5%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82)

ーーー

この解釈が正しいのであれば、いくら労働を楽しめているとしても、それは娯楽には当てはまりません。

睡眠や食事、労働を除いて、限られた余暇の中で楽しむものが娯楽なのだというのです。

経済用語に「労働力の再生産」という言葉があります。

労働者が働くためには、そのエネルギーやモチベーションを回復させる必要があるという意味です。

労働時間の上限や最低賃金が決まっているのはそのためであり、労働力の再生産にかかる費用というのは、生産物の価値を決める重要な要素だと言われています。

(参考:https://senior-innovation.com/blog/1754.html)

労働力を再生産するためには、睡眠や食事などの生理的欲求を満たすだけでは足りません。ほとんどの人にとって、働くためには余暇も必要なのです。

さきほど、娯楽は「余暇時間の中で行われることが多い」と引用しました。すなわち、労働者にとって余暇の時間を使って娯楽を楽しむということは、労働力を再生産するため、……つまり継続的に働くための活力を得る行為であると言えます。

このように、「娯楽」は労働と密接な関係にあり、また労働者は「大衆」でもあります。

以上の理由から、私なりに「大衆娯楽」の意味を以下の様に定義してみました。

ーーー

大衆娯楽とは『多くの汗水垂らして働いて生きる人達(大衆)が楽しめて、生きる活力を得られるもの(娯楽)』である。

ーーー

大衆娯楽という言葉を、ひとまずこのように定義したいと思います。

【パチンコは「大衆」か】

いまパチンコ業界は、先行きを見通せない状況です。

パチンコホールの数は2024年8月末時点で約6500店舗。2019年時点ではまだ9000以上のホールが残っており、5年間で約30%のホールが消えて行ったことになります。

また、パチスロやパチンコの総設置台数もこの5年で25%程度減っています。

(参考:https://www.fujimarukun.co.jp/corp/ir/individuals/market.html)

2023年2~3月に行った「レジャー白書2023」によると、参加人口は2022年比50万人増の770万人(8.1%)だそうです。

(参考:https://news.p-world.co.jp/articles/25804/nippon)

しかしレジャー白書2024の速報版では6.8%(約650万人?)となっています。

2009年の調査では1720万人、2014年は1150万人、2019年は950万人なので、おそよ5年間隔で30%前後の減少傾向が続いています。

もしもこのトレンドが継続するのであれば、2029年にホールの数は4500、遊技人口は500万人程度になってしまうと予想できます。

数年前のパチンコ業界人のブログやコラムなどを拝見していると「6.5号機やスマスロ・スマパチの普及で2023~24年には下げ止まるだろう」という意見が散見されるのですが、上記のデータを見る限り、下げ止まったとは言えない状況です。

「しかしまだそう判断するには早いのでは」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、冷静に考えてほしいのです。

ここ最近で、遊技人口が増えうる大きな出来事がありましたでしょうか。

新規層あるいは引退層を掘り起こす何かがあったでしょうか。

そして何より、あなたはそのためにアクションをしたでしょうか。

そのアクションの手ごたえはあったでしょうか。

規則の緩和や遊技台の性能が作ったブームを期待するだけで、「2024年には下げ止まるはず」などと楽観視することで、果たして遊技人口は増えるのでしょうか。

レジャー白書2024(速報版)の調査にてパチンコの参加人数は6.8%(約650万人?)とお伝えしました。では、これは他のレジャーとくらべて、どの程度の規模なのでしょうか。

レジャー白書は5つの部門に分かれており、それぞれスポーツ部門、趣味・創作部門、娯楽部門、観光・行楽部門、その他部門となっています。

パチンコは娯楽部門に分類されており、同じ部門には囲碁将棋、カラオケ、宝くじ、競輪、サウナ、クラブ・キャバレーなど、21の種目にわかれています。

(引用元:https://www.jpc-net.jp/research/detail/006963.html)

レジャー白書2024では、パチンコは同部門の中でサウナの8.4%、中央競馬の参加率7.7%に次ぐ、10位の6.8%でした。そして4.8%の麻雀、4.7%の将棋と続きます。最も多かったのは、外食(日常的なものは除く)の39.2%、次いでテレビゲーム(家庭での)21.6%、カラオケ20.2%でした。

レジャー白書2023ではパチンコの参加率は8.1%でしたが、同部門の中での順位は変わらず、10位でした。中央競馬の参加率はこのとき8.1%だったので、ここ数年の競馬の参加率はパチンコの参加率にとても近いようです。

パチンコの参加率に近い種目を、他の部門でもみていきましょう。

スポーツ部門ではサイクリング・サイクルスポーツが6.0%、趣味・創作部門では動画の制作・編集が7.4%、観劇(テレビは除く)が6.7%でした。

また、観光・行楽部門では、登山が4.9%、海外旅行が5.3%でした。

ところで、2014年における調査では、パチンコの参加人口は1150万人でした。これを現在のレジャー白書2024で規模が近いものを探すと、料理(12.7%)、美術鑑賞(テレビは除く)(9.4%)、バー・スナック・パブ・飲み屋(11.0%)、催し物・博覧会(9.6%)などが挙げられます。

また、2009年の調査では、1720万人でした。これも同様にレジャー白書2024で近いものをさがすと、ジョギング・マラソン(17.8%)、トレーニング(15.7%)、音楽会・コンサート(17.6%)、宝くじ(18.9%)、遊園地・テーマパーク(20.1%)、ピクニック・ハイキング・野外散歩(15.0%)などが挙げられます。

他のレジャーと比較することで、パチンコの規模感の推移が感覚的に掴めたでしょうか。

パチンコの参加人口がこれまでと同様の「5年で30%減」の傾向を続ければ、5年後には参加率5%を割り込む計算となります。

そうなると、2009年時点ではピクニックや野外散歩(15.0%)のような「わりと誰でもやっていそう」な趣味から、2029年には登山(4.9%)のような「それなりにおどろかれる」レベルの趣味へと変化していく事になります。

これは何を意味するかというと、パチンコはもはや「大衆」ではなくなっているし、今後ますます一部の人しか打たなくなっていくという事です。

1980年代~1995年頃までのパチンコ参加人数は、2800~2900万人の間で推移していたそうですが、これはレジャー白書2024ではドライブ(32.7%)、映画(テレビは除く)(32.1%)、ウォーキング(32.1%)、複合ショッピングセンター・アウトレットモール(30.8%)の参加率に近い数字です。娯楽部門の中でも外食(39.2%)に次ぐ参加率であり、全部門でも上位10位以内に入るレベルです。

「大衆」とは「多くの人々。特に低所得〜中間層」であると前述しました。

今でいえば定期的にイオンモールへ通っている層と同じくらいの人々が、30年前はパチンコをしていたのです。

そのように捉えると、その頃のパチンコはたしかに「大衆(=多くの人々)」のものであったのかもしれません。少なくとも、今よりは「大衆」だったのでしょう。

以上から、現在のパチンコは「大衆」ではないという結論に私は至りました。

【パチンコは「娯楽」か】

レジャー白書では、パチンコは娯楽部門に属しています。

しかし、パチンコは本当に「娯楽」と言えるのでしょうか。

娯楽とは「人間の心を楽しませ、慰めるもの」のことです。

パチンコは、本当に人間の心を楽しませているのでしょうか。

パチンコは、人間の心を慰めているのでしょうか。

レジャー白書の娯楽部門は、21の種目にわかれています。

その中には①宝くじ、②サッカーくじ、③中央競馬、④地方競馬、⑤競輪、⑥ボートレース、⑦オートレース、そして⑧パチンコの計8種目の賭博が含まれています。

そして広義の「ゲーム」である①囲碁、②将棋、③トランプ・オセロ・カルタ・花札など、④テレビゲーム(家庭での)、⑤ゲームセンター・ゲームコーナー、⑥麻雀、⑦ビリヤードの計7種目も娯楽部門に含まれています。

ビリヤードがスポーツ部門ではなく娯楽部門に含まれているのは、かつてビリヤード場には風営法が適用されていた事情が関係ありそうです。

また特別感のある飲食として、①外食(日常的なものは除く)、②バー・スナック・パブ・飲み屋の2種目。

最後に体験型の施設利用として、①カラオケ、②ディスコ、③クラブ・キャバレー、④サウナの4種目。

以上の合計21種目で娯楽部門は構成されています。

ところでレジャー白書では「ソーシャルゲームなどのオンラインゲーム」といった、娯楽部門に含まれてもよさそうな種目もありますが、比較的最近出てきたものは「その他部門」に入るようです。

さて、これまで挙げた「娯楽」に属するものと、それ以外の「レジャー」とは何が違うのでしょうか。

レジャーという言葉を辞書で引くと、

ーーー

仕事などから解放された自由な時間。余暇。また、それを利用してする娯楽や行楽。

(引用:デジタル大辞泉 https://kotobank.jp/word/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC-151626)

ーーー

という意味だそうです。

つまり「自由時間(=余暇)」という大きな枠組みがレジャーのことであり、その枠の中にスポーツや趣味、娯楽といった枠が存在する訳です。そして娯楽という枠の中には、パチンコや麻雀といった前述の具体的な種目があるという理屈です。

つまり娯楽はレジャー(余暇を利用した活動)ではあるけれど、レジャーは必ずしも娯楽ではないという事です。

例えばスポーツは、必ずしも人間の心を楽しませたり、慰めたりするものではありません。むしろ身心を鍛えたり、上達のために練習したりする行為は、苦痛を伴う事もしばしばです。楽しむというよりも、健康のために取り組むこともあります。

私は趣味でイラストを描いたり、動画を作成したりもします。それらは楽しめる事もあれば、時に慰められもしますが、作品の出来に満足いかず落ち込んでしまう事など茶飯事です。ですから「娯楽」に該当するかと言われると、そうでは無いように思います。

このように考えていくと、娯楽という言葉の範囲は、案外狭い事に気付きます。

ご自身の生活にひきつけて考えてみてください。仕事を終えた後や、休日にすることのうち、単純に楽しむだけで終われるものはどれくらいありますでしょうか。練習や学習の積み重ねが必要なものも多いのではないでしょうか。

前述した娯楽部門の21種目はどうでしょうか。

分かりやすいのは外食や飲み屋、クラブ、サウナなどです。特に知識や練習を必要とせず、金銭を払えば美味しいものを食べたり、楽しんで過ごす事が出来ます。

囲碁や将棋、トランプ、麻雀などは一度ルールを覚えてしまえば対戦を楽しむ事ができます。テレビゲームやゲームセンターも、コントローラーの操作などを身につければ体験が可能です。

しかしいずれも上達をしようとすれば、必ず努力が必要です。その点はスポーツと変わり無いかもしれませんが、一方で、大きな身体の動きを伴わないのはスポーツと異なる点です。

e-スポーツという言葉が生まれているように、テレビゲームにしろ、トランプにしろ、極めようとすれば単に楽しむだけではすみません。しかしこれらが娯楽分野に含まれているのは、ユーザーの大多数が「楽しむ事」を主目的として遊んでいるからではないでしょうか。

特にテレビゲームは、その上達過程を楽めるように工夫されているケースも多く、だからこそ多くのユーザーに支持されているのかもしれません。

では、パチンコや競馬、宝くじなどの賭博が娯楽とされているのはなぜでしょうか。

まず、宝くじは事前の知識や努力なしに、抽選結果を楽しむ事ができます。宝くじを購入し、当落を確認するだけの行為を娯楽とすることについて私はやや疑問ですが、宝くじで一攫千金を夢見ることを楽しんだり、心が慰められる人も実際にいるという事でしょう。

競馬や競輪などの公営競技はどうでしょうか。

知識が無くとも馬券や車券は買えますが、そのジャンルについてより詳しくなることで勝率が向上したり、より興奮することができます。また、公営競技には観戦するという楽しみ方もあります。

ところで「予想を的中させる」という行為は、ゲームという枠組みに該当しているとも言えます。例えば麻雀では、自分が引く牌や相手の手牌を予想する事が、麻雀をゲームとして成立させるための重要な要素になっています。

そのように捉えると、公営競技と麻雀やトランプなどとの違いは、公営競技が「賭博」であるという点が最も大きい差であると言えそうです。

パチンコはどうでしょうか。

パチンコやパチスロは、多少の事前知識は必要ですが、基本的には「ハンドルをひねるだけ」「レバーを叩き、ボタンを押すだけ」で、これといった努力がなくとも遊技する事が可能です。

一方で、詳しくなればその分だけ勝率を向上させたり、興奮できたりする面は公営競技と同様です。また、広義のゲームとしても捉える事ができそうです。

それでは、パチンコは娯楽と言えるのでしょうか。

たしかに、公営競技や宝くじが娯楽と言えるのであれば、パチンコも娯楽と言えそうです。

しかし、パチンコにはそれらとは大きく異なる点がふたつあります。

ひとつは、パチンコが長時間消費型のレジャーであるということです。

公営競技や宝くじは「券を買い、当選を確認する」ことが出来れば、殆ど時間を消費することなく成り立たせることができます。しかしパチンコやパチスロを遊技するためには、一定程度の時間がかならず必要です。

もうひとつの違いは、パチンコの勝率や還元率、技術介入要素などから生まれる「射幸性」です。

射幸性とは射幸心をあおる度合いのことです。

「射幸心」の意味は、辞書を引くと以下の様に書かれています。

ーーー

偶然の利益を労せずに得ようとする欲心

(引用:広辞苑 第七版)

ーーー

このことから、「射幸心をあおる度合い=射幸性」とは、辞書のいう「偶然の利益」の「偶然」を必然またはそれに近いように思わせたり、そそのかしたりする事だといえます。

この「偶然」の度合いは「期待値」と言い換えてもいいかもしれません。

パチンコやパチスロは台ごとに調整が可能であり、その調整に応じて「期待値」と言われるものが存在します。

期待値に関する説明は、2022年に松崎かさね氏の論文『「勝ちゃあいいってわけじゃない」 パチプロAの「期待値を積み上げる」プレーの論理』にて、以下の様に書かれています。

ーーー

あるゲームを1回試行した場合に得られる結果の平均値のことであり、数学の確率論に登場する数値の1つである。期待値は台のスペック等をもとに算出することができ、台に関する情報は、実際にプレーすることにより得られるデータもしくは攻略雑誌に掲載される記事などから把握することができる。

(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjcanth/87/3/87_387/_pdf)

(この論考はパチプロの視点を糸口に社会学・人類学的にギャンブルという文化を包括的に論じていて大変面白いので、未読の方はぜひ)

---

この「期待値」はパチンコやパチスロだけの特殊なものかというとそうではなく、引用にもあるとおり、確率論の用語です。ですから、公営競技や宝くじにも期待値は存在します。

しかし公営競技や宝くじには「払い戻し率(控除率)」があり、例えば競馬であれば馬券売上の70~80%が配当金として分配される仕組みになっています。また、宝くじの払い戻し率は50%以下であることが多いそうです。

この払い戻し率が低ければ、当然勝率や勝ち金額が減少します。もちろん勝てる馬を的中できる能力があれば、払い戻し率に関わらず競馬で勝ち続ける事は可能でしょう。しかし公営競技は勝ちそうな馬や選手ほどオッズの倍率は低くなるため、そのハードルは非常に高いと想像できます。

一方で、パチンコやパチスロは台ごとの調整を見抜くことができれば、期待値を向上させる事が可能です。パチンコホールの傾向を掴めば、優良な台を確保できる確率も底上げできます。

射幸心に関する以下の指摘は、『ぱちんこ広告協議会』の参与である柳井猛晶氏によるものです。

ーーー

その人の中で「この日に・この店で・この機種を・こう打てば勝てる」という気持ちや勝つ蓋然性が高まり、気持ちが膨れ上がった状態が遊技へと駆り立てるのである。

(引用元:https://paa.or.jp/2018/wp-content/uploads/post/20240305.pdf)

ーーー

「この日に・この店で・この機種を・こう打てば勝てる(=期待値がある)」というような心理は、パチンコ独特のものであり、公営競技や宝くじでは稀な状況です。しかしパチンコでは、それを実際に実現させることで利益を上げ、専業や副業としてパチンコを生業にしている方がいるのです。

前述の松崎かさね氏の論文では、元パチプロであるA氏の言葉としてこのように紹介しています。

ーーー

「期待値の積み上げ」を続ける日々は、Aにある代償をもたらしたという。プレー中はもとより、店への移動時間、列に並ぶ時間、食事や睡眠時間など全てを期待値を効率良く積むことに費やしていたAは、もはやプレー中の大当たりに一喜一憂することもなければ、生活上のできごとも「まあそうなる時はそうなる」程度の冷めた感情しか持たなくなっていったという

(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjcanth/87/3/87_387/_pdf)

ーーー

また、別のブログにて、元馬券師という方がこのような記事を書いていらっしゃいました。

ーーー

しばらく経ったある時、ついに優秀な指数と巡り合う。指数の1位を機械的に買うだけで単勝回収率が90%近くに達するものだ。(中略)

この頃の自分は馬のことなんてこれっぽち(注:原文ママ)も考えていなかった。競馬新聞はおろかスポーツ新聞もみなかったし、レースもみなかった。馬の名前も予想を公開する時にちょろっとみるくらいで、馬自体に対してまったく興味がなくなっていた。すべてが数字にみえていた。お金にみえていた。

(引用元:https://note.com/chiarittsu/n/n01daf4f3d96c)

ーーー

レジャーとは余暇や余暇の過ごし方のことであり、余暇とは仕事や睡眠などの生理的行為を除いた時間のことです。

そして余暇を過ごすための手段である娯楽とは、「人間の心を楽しませ、慰めるもの」のことです。

元パチプロのA氏にしても、元馬券師の方にしても、かれらのパチンコや競馬に対する姿勢はレジャーでもなければ、娯楽でも無かった様です。

特にパチンコの場合は時間消費型の娯楽なので、「期待値」から得られる結果は時間に比例します。元馬券師の方は、本業のかたわらで馬券を買っていたそうですが、それが出来るのは必ずしも競馬が時間の消費を必要としないからでしょう。

パチンコやパチスロの場合は「期待値」の結果が時間に比例する以上、余暇の長い人が有利な仕組みになっています。もっというと、いっそパチンコを「生業」にしてしまえば、より大きな結果が得られる可能性が高くなります。

このように、パチンコは期待値に拘泥しやすいだけでなく、ユーザーの時間を浸食しやすいものだと言えます。

プロあるいはプロ的な思考でパチンコをしている人が、いま現在どれだけの人がおり、それがどれだけの割合なのかは分かりません。

ですから「パチンコは娯楽か」という問いに対しての答えは、

「娯楽として楽しんでいる人が一定数いる(娯楽として楽しめていない人がいる)」

というあいまいな答えにせざるをえない様に思います。

もちろん娯楽とされる他の種目についても、「楽しめていない層」はいるでしょう。しかし上記の様なパチンコ独特の「射幸性」や「時間消費量」から、娯楽として楽しめていない層の割合が、他の種目に比べて多い事が予想できます。

ですので、ここではひとまずそのような結論としたいと思います。

【パチンコは「大衆娯楽」か】

『パチンコは「大衆」ではない』という結論に至っており、その時点で「大衆娯楽ではない」といえそうです。しかしもしも「大衆」であるとするならば、「大衆娯楽である」という結論に至る事は可能なのでしょうか。

前述のように、私は大衆娯楽の意味を

ーーー

大衆娯楽とは『多くの汗水垂らして働いて生きる人達(大衆)が楽しめて、生きる活力を得られるもの(娯楽)』である。

ーーー

と定義しました。

ここでいう「生きる活力」とは、「労働力の再生産=継続的に働く活力を得ること」です。

「大衆娯楽」の「娯楽」は、ただ単に「人間の心を楽しませ、慰めるもの」ではなく、大衆という言葉が「特に低所得〜中間層(労働者)」という意味を含んでいるため、そのような化学変化が起こっているのです。

そのような定義からすると、パチンコの射幸性や時間消費量は「生きる活力」を得られにくいのではないかという疑問が浮かびます。なぜなら「射幸性=偶然の利益を労せずに得ようとする欲心」は労働の意欲を削ぐことがあり、しかも必要以上の時間の消費は、かえって活力を減退させることに繋がるからです。

このように考えていくと、やはり「パチンコは大衆娯楽ではない」と言えそうです。

ですがその結論へと至る前に、「大衆娯楽」について度々発言をしている方のインタビューを紹介したいと思います。その方とは、チャレンジャー幸手店のオーナーであり、Youtubeチャンネル「パチンコ店買い取ってみた」のひげ紳士氏です。

彼の著書「Youtuberホール社長ひげ紳士の挑戦記 〜大衆娯楽を取り戻す〜」にもあるとおり、彼の哲学には「大衆娯楽」が重要な位置を占めています。インタビューは2023年4月9日に約2時間おこないました。以下、その中から一部を抜粋いたします。

ーーー

〈私〉タンポポ*、センター**、幸チャレで見事に役割分担をされているように思います。幸チャレが残ってほしいのは、(賭博として)お金が介在するパチンコっていうものは文化だし、ずっとやってきた事。パチンコの歴史を振り返ると、警察に(賭博を)弾圧されてきた中でようやく編み出したのがパチンコ。それが大衆娯楽というか、浸透していった。そのパチンコがこの時代に無くなってしまうのは大きな損失だと思う。お金のやりとりや景品交換を残したい。ひげさん的にはタンポポやセンターでやりたい事のほうがどちらかというと大衆娯楽に近いという認識だと思うのですが。

〈ひげ紳士〉勝ち負けが存在しないところにおいて、パチンコスロットに触れることによって満足ができる、というのが本来のパチンコスロットが持っている魅力だと思う。現行のパチンコ店でもそれができるんであれば、それがいい。そっちで出来ないから逃げてる。逃げなんですよ僕からするとね。残したい想いが強すぎて、ここでやるしかない、みたいな。パチンコスロット打ってておもしれえじゃんかよ!っていう。これを思いっきり体験してくださいって。気付いてもらえませんかって。お金がかからないのに、羽根物を打って、楽しいです楽しくないですって。面白くないっていう人はしょうがないです。でも楽しいっていう人が一人でもいるんであれば、それってあなたパチンコ大好きなんですね。スロットっていう遊技が大好きなんですねって。俺ってパチンコパチスロが大好きだっていう人を減らさないようにしないといけない。

〈私〉そうですね、減らさないようにしなくてはいけないし、勝ち負けにこだわるというだけでなく、パチンコスロットが本質的に好きなんだ。勝ち負けじゃないんだと。

〈ひげ紳士〉ホールはそこに勝ち負けが存在するんだけれども。幸チャレもたぶんそうだと思うんですが……ちょっとこれは調子に乗っているのかもしれないですが、(お客さんから)多く聞こえるのが、年に1回とか初めて来たとかってワクワク感とか期待感を持ってきているから、勝ち負けをまず打つ段階で意識してない方が多いじゃないですか。ですから純粋にパチンコスロットって楽しいんですねって声を僕、かなり聞くんです、やっぱり新規のお客様で。わざわざ遠くから来て、幸チャレで打つのが楽しい。その時、勝ち負けが最初から存在していない。その時に打った、いつも打った事ある台を打った時に、「違う」って言ってくれるわけです。多分これが、大衆娯楽的な。

勝ち負けを取り除いて打ってもらえれば、僕は、パチンコスロットの面白さっていうのに気付いてくれる。想い出してくれる(と思う)。

(2023年4月9日ひげ紳士氏インタビューより)

*…ゲームセンタータンポポ。かつてのパチンコホールの再現をコンセプトに、ひげ紳士が運営に関わっている。東京都福生市。https://tanpopo777.com/

**…神田センター。4号機以降の歴史を振り返ることをテーマとしたパチスロゲームセンター。ひげ紳士が運営に関わっている。東京都千代田区。https://kanda.center/

ーーー

(引用:https://book.dmm.com/product/4092008/s197ahyzk00323/)

ひげ紳士氏の哲学では、「勝ち負け」を取り除いたところにパチンコスロットの本質的な楽しさがあり、そしてそれが大衆娯楽にも通じるようです。

たしかにパチンコを明確に「娯楽である」とするためには、射幸性が大きな課題でした。勝ち負けを取り除けば当然射幸性も無くなり、パチンコはゲームという娯楽に近い存在になるでしょう。

しかしながら、勝ち負けはパチンコにとって非常に大きな要素であり、それ無しで成立しうるのでしょうか。ひげ紳士氏は、こうも語っています。

ーーー

〈私〉スマホが今は最強で、娯楽がつまっていて、時間消費型の映画なども見られる。(パチンコの優位性は)お金の勝ち負けしか残ってないのでは。

〈ひげ紳士〉幸チャレでやっていて、特にお客様の変化がみられたのはパーソナルシステムを入れた時。僕自身も非常に抵抗があったし、パーソナルシステムを入れた事が、より勝ち負けにみんなの頭がいく。すごい怖い事だと思っていて。すごく多くなったのは、端玉が無いようにカードを抜く人が増えたということ。これって数字を頭に持ちながら打っているわけで、それが無い時はそのこと自体がボヤッと考えているわけじゃないですか。だいたいこんなもんだな、だいたいこのくらい今勝ってるなって。端玉が何玉なんて絶対分からないわけで。端玉ピッタリにして清算しよう、端玉はいらないよ、と。この時点で昔とかけ離れているというか、意識が数字に行く。だから余計勝ち負けに固執をしてしまう。今500円勝っているからやめようとか、遊びの部分を奪っている。

〈私〉そうなってくるとギャンブルに近づいてきますね。

〈ひげ紳士〉そう、ギャンブルに近づく。自分で打っていてもそういう感覚になる。アバウトで良かったものが、数字を見せられることによって計算しちゃう。それはたぶんスロットの解析なんかもそうだと思うんだけれど、もっとアバウトな時は純粋に楽しめる様になっていたのに、設定判別要素であったり、細かいところの数字が出てくる事によって、それはそれで楽しいんですけれど、昔とは違う楽しさの方向にいっちゃってるみたいな。

〈私〉やっぱり遊び方の質は大分変ってるんですね。

〈ひげ紳士〉だいぶ変わりましたよね。

(2023年4月9日ひげ紳士氏インタビューより)

ーーー

ひげ紳士氏は、自然と勝ち負けに固執してしまう仕組みが、今の環境にあることを危惧されていました。つまり、彼は一概に勝ち負けを否定したい訳でなく、勝ち負けの中でもグラデーションがあり、その濃度が今と昔の遊びの質を変えているのだと言っています。

では彼が今のスマスロやスマパチなどの環境を否定しているかというと、そうではなく、

ーー

スマスロスマパチをやるというのは、クリーン化にもう一歩進むわけで、不正防止や出玉率の問題とか、そういうところでよりオープン、開示されていくので。

(引用:2023年4月9日ひげ紳士氏インタビューより)

ーー

などと一定の評価をされていました。

彼はYoutubeチャンネル「買い取ってみた」でも同様の発言を何度かしており、業界全体がスマスロ・スマパチ化していく流れに関しては肯定的です。

その理由を尋ねると、このように答えてくださいました。

ーー

職業差別というのがけっこうあって。家が借りられないとか、車のローンが組めないとか。風俗営業従事者としてあったわけ。いまでこそ無いですけど。

チェーン店に勤めていた時、品質管理に取り組んでいた際の大命題に、やっぱり世間から、世界から認められる業界・企業にならなければならないというのがあって。

歴史の中の僕らの世代でいうと、そういう風にされてきた過去を知っているから。

(2023年4月9日ひげ紳士氏インタビューより)

ーー

2024年9月10日現在、彼がオーナーであるチャレンジャー幸手店にはスマスロやスマパチは導入されていないにも関わらず、公の場であえて敵に塩を送る(という表現は適切ではないかもしれませんが)のも、ひげ紳士氏らしいと言えるかもしれません。

話を大衆娯楽に戻します。

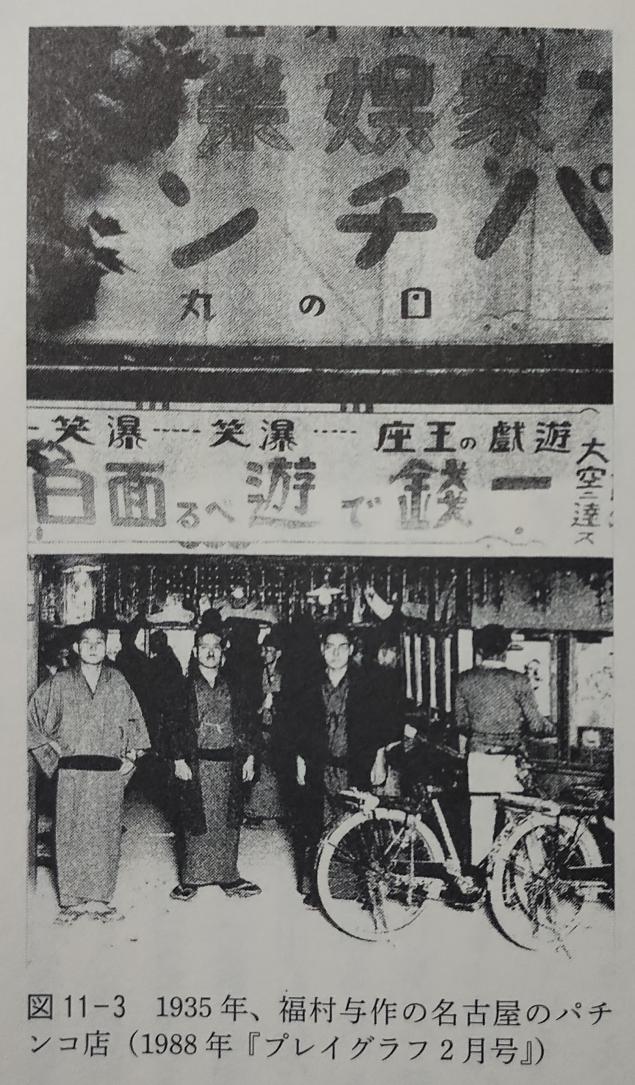

杉山一夫 著「パチンコ」には、1988年「プレイクラブ2月号」の引用として、1935年に開店した名古屋のパチンコ店の写真が掲載されています。写真の看板には、「大衆娯楽」の文字が大きく描かれており、つまりパチンコは1935年頃にはすでに「大衆娯楽」を謳っていたと思われます。

「パチンコ」によれば、パチンコやスマートボールなどは当時「娯楽機」と呼ばれていたそうです。娯楽という言葉をこの当時、どのような意味で使ったのかは分かりません。しかし、パチンコが長きにわたって娯楽という言葉とセットで語られてきたのは確かなようです。

(参考:杉山一夫 著「パチンコ」https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784588218613)

(引用:杉山一夫 著「パチンコ」)

しかし現代ではパチンコを「娯楽」として語る場面は、少ないのではないでしょうか。

その要因は、現代人が娯楽という言葉をあまり使わなくなったり、娯楽という言葉にピンと来なくなったりしているという事もあるかもしれません。レジャー白書などのそれなりに歴史があるものでは、パチンコを娯楽として扱っていたとしても、庶民的な視点ではすでに娯楽では無くなっているのかもしれません。

それらの根拠となるものはないのですが、先程紹介したインタビューでひげ紳士氏が「遊びの質が変わってしまった」ことについて語っていました。そのあたりにヒントがありそうですが、私はパチンコの機械自体や、遊び方の変化の歴史について、あまり詳しくありません。

ひげ紳士氏は遊び方の変化の例として、彼が初めて支配人となったホールについて語る中で、このように語っていました。

ーーー

〈ひげ紳士〉(当時は)営業のやり方がちがっている。1回交換とかラッキーナンバー制とかで。無制限遊技じゃないので。

〈私〉営業のやり方というのが大分変ってるんですね、当時と。

〈ひげ紳士〉大衆娯楽という所になると、そこが僕は大きな要素だと思ってる。無制限営業に業界のながれがいって。当然交換率。等価交換の流れにいった。このふたつがかなり。

(引用:2023年4月9日ひげ紳士氏インタビューより)

ーーー

私はラッキーナンバー制を体験したこともないので当時の空気は全く分かりません。しかしこういった視点からパチンコユーザーの意識や、娯楽としての遊び方の変化を今後どなたかがまとめてくださると、後世にのこる貴重な資料になると思いますので、期待したいところです。

さて、ここまでひげ紳士氏のインタビューを元に論じてきましたが、要点をまとめてみます。

①勝ち負けを取り除いた本質的な楽しさは、大衆娯楽に通じるものがある

②大衆娯楽的な要素だった営業のやり方や遊び方の質が変わった

①と②には、隠れた共通点があります。

それは、射幸心です。

「勝ち負けを取り除く」ということはつまり、パチンコを打つ際に射幸心を排除するという事です。

そして無制限遊技や等価交換への変化や、出玉の可視化、解析情報の入手簡便化などは、打ち手の射幸心に変化を及ぼします。もしかするとそういった変化の根底のひとつとしてあるのは、打ち手の射幸心がニーズとして捉えられ、業界が対応してきた結果なのかもしれません。

「パチンコは娯楽である」とするためのハードルのひとつも、やはり射幸性でした。

「パチンコは大衆娯楽か」の問いに対する最大のキーワードも、どうやら射幸性にあるようです。

私はこの射幸性という言葉について調べて行く中で、国会の会議録に行き当たりました。

2014年6月18日の内閣委員会にて、特定複合観光施設区域整備(IR)法案に関する議論で、政府参考人である上冨敏伸 氏(当時・法務省大臣官房審議官)の答弁です。

ーーー

(賭博や賭場の開張が刑罰の対象となっている理由について)

刑法上賭博等が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものと承知しております。

(引用元:第186回国会 衆議院 内閣委員会 第24号 平成26年6月18日https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118604889X02420140618¤t=2)

ーーー

やや難解な文章なので、簡潔にまとめてみました。

ーーー

射幸心をあおり、働く意欲を削ぎ、犯罪の種になり、経済や社会を壊す可能性があるから、賭博は犯罪です。

ーーー

この答弁をした上冨敏伸氏は法務省のエリートであり、最終的には大阪高等検察庁の検事長に就任しています(なお、24年8月に死去されました)。

そのような法律、特に刑法の専門家である方の言葉ですから、正確な答弁であると思われます。

そして正確なだけでなく、賭博がなぜ許されないかという理由の本質を突いているようにも思います。

法的にいえば、ぱちんこ屋は風営法の範囲内で行われる営業であれば、たしかに犯罪ではありません。

しかし犯罪ではなくとも、パチンコは賭博であることに変わりありません。

では犯罪ではないからといって、射幸心をあおり、働く意欲を削ぎ、犯罪の種になり、経済や社会を壊してもいいのでしょうか。

私はパチンコが犯罪の種になっていたり、経済や社会を壊しているとまでは思いません。ひげ紳士氏の言うような「クリーン化」など、業界を挙げて取り組んできた努力も知っています。依存症の問題は個人や社会を疲弊させているとは思いますし、もっと正面から向き合ってその責任を果たせとも思いますが、社会を壊しているとまでは思いません。

しかし射幸心をあおり、働く意欲を削いでいるのは自明ではないでしょうか。

それはなにより、パチプロという存在が証明しています。

パチプロのように、パチンコが生業となり得てしまうことが『パチンコは「大衆娯楽」である』とするための大きな壁である理由がふたつあります。

ひとつは、パチンコが生業である場合、前述したようにレジャー(余暇)ではなくなります。すると娯楽でもなくなります。大衆娯楽の娯楽は「労働の再生産」のための娯楽なので、娯楽自体を労働とすることはできないのです。

もうひとつは、パチンコが生業になってしまうと、消費者の立場であるにもかかわらず生活を維持できるほどの利益を上げるという、とてもいびつな構造になってしまうからです。消費者というよりも、利益構造だけみれば、むしろ事業者の側に近くなってしまいます。そして同じ客の立場であっても、パチンコで生活できるほど安定した収入を得る者がいるとすると、それは「大衆」の言葉が持つ意味にそぐわないのではないでしょうか。

【パチンコを生業とすること】

しつこいようですが、大衆娯楽とは『多くの汗水垂らして働いて生きる人達が楽しめて、生きる活力を得られるもの』です。

毎日毎日、しんどい思いをして働いて稼いだお金。

そのお金を使って、明日からも頑張って働こうと思えたり、働く元気をもらえたりする。

私たちが何気なくサンドに入れているお札は、文字通り血や汗や涙で出来ているはずです。

しかしそんなかけがえのないはずのお金が、可視化されていないいびつな利益構造によって、パチンコを生業としている者に吸い上げられている現状があります。

しかしこの問題は非常に根深く、単純ではありません。

「大衆」である消費者の側も、あわよくば恒常的に利益を得る側で居たいと願う者もおり、そういう欲心ともいえるニーズにパチンコホールやメーカーが応えることで、副次的にパチプロを生んでいるとも言えるからです。

つまり、射幸心(偶然の利益を労せずに得ようとする欲心)をあおる構造は、パチプロを生む要因のひとつになっているのです。

しかしパチプロという存在が近年になって生まれたかというと、そうではありません。

たとえば田山幸憲(1946年10月3日 - 2001年7月4日)という元ライターの方は、wikipediaによると1973年にパチプロとして活動をはじめたそうです。

(参考元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%B1%B1%E5%B9%B8%E6%86%B2)

また、ひげ紳士氏にパチプロという存在について尋ねると、このように返ってきました。

ーーー

〈私〉ひげさんが働き始めた頃(1980年代後半~)も、パチプロはいたんでしょうか

〈ひげ紳士〉パチプロもいたし、当時は軍団、いまでいう軍団は開店プロがいた。あとはジグマ(ひとつの店舗のみを活動拠点とする)プロ。開店プロというのは、新装開店の時に来るプロの事です。けっこう遅い時代まであって。僕ら(ホール側)がネットで情報を出す前から、新台情報というのを開店プロの軍団がもっていて、どこどこに何が入るというのを持っていて。朝抽選のところが殆どなかったので、並び順ですよ。占領して。当時はワンボックス20台ぐらい入れて、それを占拠して、新装開店の甘い状態だけ打つ。それが主流だった。新装開店情報を事前に把握してて、それを割り振って。どこどこに何人、どこどこに何人と。結構大きな組織で動いてた。

(2023年4月9日ひげ紳士氏インタビューより)

ーーー

数の多寡はあっても、パチンコを生業とする者を生む構造は50年以上前から現在に至るまで存在したようです。そして、そういったパチプロの存在を、ホール側がある程度許容してきたという歴史もあったようです。

また、パチプロが一概に間違った存在であるとは言い切れません。

これはあくまで「パチンコは大衆娯楽か」の観点からの論旨です。加えて、パチプロがパチンコを生業に「せざるをえなかった」という、消極的選択を迫られる構造があった可能性もあります。つまり、なんらかの理由で安定した職につけなかった者が、仕方なくパチンコを生業として選ぶケースも考えられるという事です。

たとえば、先にも引用した「勝ちゃあいいってわけじゃない」では、元スロプロだったA氏がこのように語っています。

ーーー

ガキの頃から何となくわかってたんだよ。これ〔受験〕でふるい落とされたり、ふるいにか

けられてるんだろうなっていう。それが非常に、俺にとっては不快だった。それで社会に出てい

かなきゃならない、で、もうその道しかないとは思ってたんだけど、その道以外にもあった。そしたら、そっちの道行くわな。うん。やなんだよ、組み込まれてくのが。自由がいいと思うから。

(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjcanth/87/3/87_387/_pdf)

ーーー

A氏は大学受験が上手くいかず、浪人を続けるうちにパチプロの道を選んだそうです。

A氏の場合は、受験というふるいにかけて選別する社会の仕組みや、そこでふるい落とされた人が希望を持てないような社会構造が背景にあったという事です。

これを甘えであるとか、自己責任であるといった言葉で切断してしまうのは簡単ですが、現実に「逃げ場所」としてのパチプロが存在し、一種の救済装置として機能したのは確かです。

もしかするとパチプロという選択肢がなければ、A氏は自身で生活を維持することができず、住む場所が無いほど困窮したり、最悪自死に至ったりしたかもしれません。

ですから、個々人がパチプロという生き方を選択すること自体は、他人はもとより、このテキストでも非難すべきではないと考えます。また、非難したとしても、それが本質的な解決に近づくとも思えません。もしもパチプロという存在に問題があるのだとすれば、変化すべきと訴えるべきは、むしろ社会構造の方でしょう。

しかし、もしも「パチンコは大衆娯楽である」としたいのであれば、この問題は射幸性と深いつながりがあるため、避けて通る事ができません。

またパチンコで継続的な利益をあげ、生業にするということは、実態として個人事業主のようなものです。社会的責任を負うことが要求され、ひとりよがりな活動の自粛や、より良い社会をつくるための貢献が要請されます。

とはいえ、パチプロの是非は、何十年も解決する事ができていない課題です。SNS上でもたびたび議論になるテーマです。簡単には解決できそうにありません。

後編につづく

パチンコは「現代の大衆娯楽」になれるのか(後編) https://pachiseven.jp/columns/column_detail/21493#contents

10

アリオリ侍:Reさんの

共有する

コメントを送る

パチ7自由帳月間賞│特集記事

パチ7自由帳ランキング

-

-

7 10

-

-

6 8

-

-

5 1

-

-

5 2

-

-

4 4

-

-

4 2

-

-

3 0

-

-

3 2

-

-

3 0

-

-

3 0